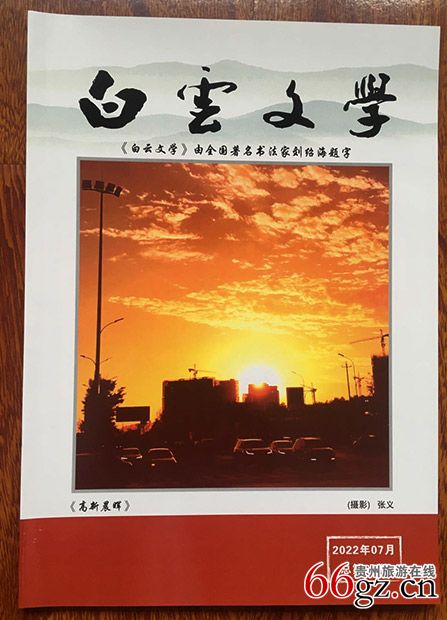

日前,在河南家园(贵州)微信群里看到:《白云文学》第60期已出版,需要者可到家园索取。我顿感惊奇:在纸质书刊频频退出文艺历史舞台的当今,贵阳市白云区还有人逆势而行、坚守着这块文化阵地?咋会无偿赠给家园?我迫不及待地联系到热心群主侯森翰,这位媒体同行告知其主编是魏红声老乡,并很快寄给我一本。

当我打开散发着书香的这本杂志,一簇簇散文、一篇篇小说、一组组诗歌精彩纷呈,接地气、充满正能量。感激魏主编鼎力相助,翻箱倒柜查找史料,废寝忘食核实有关细节,成全我写此“纪念”一文与读者分享,并向刊物的创建者、耕耘者、坚守者及资助者致敬。

拓荒铺路的王亚光

王亚光与我属文坛老友,从上世纪八十年代就常在一些大型活动中见面,他热情开朗、谦虚健谈、人缘甚好。

王亚光与共和国同龄,祖籍浙江嘉兴人文历史久远、文化底蕴深厚、名人大家辈出。他受潜移默化影响,读小学时就开始看小说,试着写小故事,初中阶段的课余时间都在看书,是贵阳四中小有名气的“书呆子”。其父在那场文化浩劫中被定为资本家,他蒙冤“黑五类”家庭在白云区乡下当知青8年,在那里开始了初期的文学创作,并与同为知青的有缘人相爱。待文革结束,王亚光作为“可以教育好的子女”考入贵州大学中文系,是乡亲们自发为他写了“表现良好”的证明并按上几十个手印,才保他通过入学政审。

当年系里办国庆专刋墙报,王亚光的散文“艳山红”被选中,巧逢来校访友的贵州日报编辑彭忠明赏识,将此散文编发在娄山关副刊上,使他倍受鼓舞。他多次参加《山花》编辑部举办的改稿班,又陆续发表多篇中短篇小说,一步一步走上文学创作之路。大学毕业后被分配到仅有馆长和财务人员的白云区文化馆工作,他才华横溢、凝聚力强,热情组织文艺积极分子进行文艺创作和演出,日以继夜忙碌在文化工作第一线,是业内有名的工作狂。

党的十一届三中全会迎来了科学和文艺的春天,白云区文艺爱好者的创作热情如火山爆发,一批实力作者纷纷推出小说、诗歌、散文、报告文学、戏剧、曲艺等文艺作品。为了给大家开辟一个发表作品的园地,王亚光负责编印了《白云文艺作品选》,至1982年共印5本,还出版了《白云风物与传说》一书。1980年由王亚光策划,文化馆连续举办了首届“白云之春”大型文艺演出、迎春灯会、布依族“六月六”歌会、苗族跳花场等一系列大型活动,还帮助牛场蓬莱成功创建了文明村寨,迅速打开白云区文艺工作新局面。在这些活动中,王亚光结交了徐柏林、魏红声等得力助手,成为终生不离不弃的挚友。

1983年,王亚光任职白云区文化馆馆长后,主持创办了《白云》杂志,成立了编辑部,徐柏林、魏红声等各位编辑于每周四晚上,到文化馆或王亚光家中选稿编稿。之后,王亚光任职白云区分管文化教育的副区长,牵头成立了白云区文学艺术协会并兼任主席,徐柏林任常务副主席,遂将《白云》更名为《白云文艺》,至1992年共出版16期。1993年,白云区文学艺术界联合会成立,王亚光兼任名誉主席,徐柏林任常务副主席,又将《白云文艺》更名为《白云文学》。文联下设作家、民间文艺家、戏曲、舞蹈、书法、摄影、美术等7个协会,锻炼培养了一支文艺创作骨干队伍,在省内多家报刊、杂志发表不少作品,其中10多人加入了贵阳市、贵州省作家协会,树立起白云文艺工作者的良好形象,把白云区文学创作及文艺活动轰轰烈烈推向高潮。

王亚光调任花溪区后,把发展旅游业纳入花溪区的重要工作日程。难忘1995年2月5日正月初六,寒风凛冽。省长陈士能、副省长姚继元率省、市、区文化、旅游部门领导,考察花溪公园—镇山布依族村寨—花溪水库—天河潭“四点一线”旅游区,时任花溪区区长的王亚光全程陪同考察。我作为中国旅游报社贵州记者站站长,也随同进行拍照和采访,将当天活动的珍贵照片及新闻报道保存下来。

陈士能(前左三)、姚继元(前左四)、王亚光(前左二)

在考察途中、沙盘前及座谈会上,王亚光全面汇报花溪区旅游资源、旅游业现状及发展规划。陈省长、姚副省长要求省、市、区政府及有关部门,大力支持花溪区发展旅游业,区委区政府要发挥旅游资源独特优势,抢抓机遇加快发展,尽快做出实效,与会领导纷纷为加快发展花溪旅游业建言献策。此后在各级政府和有关部门关心支持下,花溪区采取一系列积极举措,丰富“四点一线”文化内涵,打造旅游新业态,加快完善基础设施,提高接待服务质量,使该旅游区迅即成为贵阳旅游新热点,推动全区旅游业迈上一个新台阶,为促进花溪区和贵阳市经济社会发展及脱贫攻坚发挥了重要作用。

随后,王亚光调任国家经济技术开发区、国家高新技术产业开发区工委书记、管委会主任,2002年12月4日当选为贵阳市第11届人大常委会副主任。他虽政务繁忙,仍然关注支持白云区文艺工作,挤时间进行文学创作,不时给《白云文学》写稿,还亲自为白云区文学讲习班授课。

2009年,王亚光退休后隐居在“终南山”下小山村的茅屋,手提斧头、脚穿雨鞋,完全一副农夫形象,当地群众直呼其“王老者”。他深入到农民群众中体验生活,决心在有生之年完成8部农村题材的长篇小说。除早期出版的中短篇小说集《那年那月》,他创作的首部长篇小说《骚动》,荣获贵州最高文学奖、乌江文学奖,接着出版了《野猫冲之夜》《遭遇暴雨》《西部纪事》(之一)等3部长篇小说。

2011年5月,意外发现王亚光小肠部位有一个非霍奇金淋巴瘤,把他及家人完全震懵了。但他不甘心放下计划中的许多事,在绝望中重新振作起来,要用生命的最后时光再为人生抹上浓墨重彩的一笔。他以惊人毅力在之后的3年间,创作出版了《竹叶井》《西部继事》《西部纪事》(之二)等3部长篇小说,这于常人是完全不可能的。可正是这份执着与坚韧,使他抛开烦恼、忘却病痛,心境获得了平和。

过了不久,在王亚光腹部又发现5公分大的肿瘤且已破溃引起腹膜炎,经过一番紧张抢救后,他被推入重症监护室。当他死里逃生醒过来,闭上眼就出现埃及金字塔各种浮雕的奇特幻觉——大限到来了。此刻一个念头让他一惊:一定要和死亡赛跑,抢抓时间写写身患癌症病友们那种强烈求生的欲望和与病魔抗争的顽强,让那些早逝的生命得以永生。写写他们家人的无助与绝望,呼吁政府及有关部门,多关注这一特殊群体,多给一些救助,让他们的家庭不再卖牛卖马卖房屋,多投入一些人力、物力、财力,对这一顽疾进行攻关。他要在常人难以忍受的病痛折磨和不间断的吊针点滴中挣扎,竭尽余力完成长篇纪实文学《绝唱》,争取在 2015年12月出版,且已提前写好了自序。遗憾的是,王亚光的病情急剧恶化,未能如愿完成这部遗作,2014年8月30日被残酷的病魔夺走了生命。

还应记载的是,王亚光一生钟情祖国传统文化,倾其收入收购珍藏古钱币。其夫人克勤克俭、维持生计,还经常帮助他收拾、清洗古钱币。儿子王庆华从小耳闻目染、深受熏陶,他看到父亲几次流连在银匠摊前,却舍不得买下一枚“黔字20分”银币,就时时担心会被别人买走,终于积攒20元压岁钱和父亲给他的长城壹元硬币,拿去换回这枚银币,藏起1个月后为父亲祝贺生日,令王亚光格外惊喜。

1991年,全家人和王亚光在贵阳黔灵公园、白云公园依云楼,分别举办了古钱币展览。1996年在贵阳市文化局支持下,在贵阳文昌阁设立了贵阳钱币博物馆,系列展出他收藏的古钱币。1999至2004年在昆明世博园,开设2000余平方米的“世界钱币馆”,展出所藏的中国历代古钱币及世界各国币种。此后王庆华继续收购、补充、丰富馆藏币种,在贵阳市电台街大觉精舍建立了“光华钱币博物馆”。2014年6月18日开馆当天,以藏品丰富、专业性强、拥有诸多镇馆之宝、与文物景点等特色,获国内业界高度评价。王亚光却因病重未能亲临现场,从不轻易掉泪的他看了开馆仪式录像后,百感交集、放声大哭。

时隔1个多月,王亚光带着未竟之事去了没有病痛的极乐世界。他要求家人,在他离世后不通知朋友、不发讣告、不开追悼会。他从文从政、业绩辉煌、死而无憾,临终前坦然为自己写下挽联:生如夏花之绚烂,死似秋叶之静美。

创刊创新的徐柏林

徐柏林1943年出生于贵阳的一个教育世家,曾在乌当区郝官小学教书14年,在白云一中教英语并任英语教研组组长7年。

徐柏林酷爱文学艺术事业,特别痴迷于写作,但所写作品无处发表,只能束之高阁。1980年,他在白云一中教英语,听一位同事、高中同学说,认识在文化馆工作、很有建树的王亚光,手头办有一个《白云文艺创作选》,便在同学引领下到中坝王亚光家中拜望。王亚光热情接待了他们,认真听他介绍了写作情况,临别时还赠送他2本杂志。之后的一期《白云文艺创作选》刊登了他的作品,手稿变成铅字带来的喜悦和成就感,真是无法用语言表达。

从此徐柏林三天两头跑文化馆找王亚光,或拿稿子请教或交谈读书心得及写作体会,相处十分投机并结为好友。常言道缘分绕不过,徐柏林正是在文化馆遇见了去找王亚光的魏红声,从此携手奋进,为繁荣白云文艺事业并肩拼搏几十年。当年文化馆的群众文化活动开展得红红火火,每年的“花溪之夏”“白云之春”、迎春灯会、迎春征联、迎春灯谜等大型活动,吸引许多文艺爱好者。王亚光是这些大型活动的得力组织者,徐柏林、魏红声等干将大显身手,他们甚至把迎春征联办到贵阳河滨公园、延安东路,拉风抢眼、惊艳了省城。

徐柏林被调到白云区教育局后,在赵永照局长大力支持下,创办了白云区第一家报纸《白云教育报》并任总编辑,组稿、编辑、排版、校对、印刷、发行、发稿费,都是他一人操办。后来借调了刘文慧老师做发行,蔡红菊老师做编辑,他们在共同办报的同时,举办了两次白云区中小学生作文比赛,徐柏林主编两本《白云中小学生作文比赛获奖作文集》。他们乘这次比赛东风创建了“白云区中小学生记者团”,每年寒暑假开展采风活动,在街头展出学生作文,在《白云教育报》开辟“蓓园”专版发表学生优秀作品,培养了一批文学创作后备力量。

1989年,白云区委区政府决定创办《白云报》,组织上调徐柏林到区委宣传部创办《白云报》,并担任文艺部主任,开辟了《云雾山》文艺副刊。不料《白云报》仅出版—年,就因缺乏经费、编辑不足而停办。徐柏林随即被调到白云区文化馆,补选为驻会常务副主席,分管《白云文艺》编辑出版工作。

为了筹措杂志出版经费和开展群众性文艺活动,徐柏林和魏红声还跑厂家、找企业、拉赞助。他们首开白云区文企联姻、互惠互利的先河,在举办首届创作歌曲声乐大赛时,白云文化中心悬挂的赞助单位红布标,形成一片蔚为壮观的红色海洋。在此基础上趁热打铁,组织举办了首届白云文艺讲习班,包括文学、美术、书法等培训班,徐柏林和王亚光等亲自讲课。又与开阳、清镇、修文等兄弟文联合作,举办了一区三县美术、书法、摄影联展,与开阳县文联联合举办首届贵州“青春文学”大赛。他与魏红声通宵达旦用钢板铁笔刻写、手工油印征稿通知,发到全省各县文联、教育局、学校,组织许多青年文学爱好者参赛。大赛向获奖者颁发了获奖证书和奖金,将获奖作品刊登在开阳县的《茉莉文学》及《白云文艺》上,在全省引起强烈反响。

1993年,经过近半年筹备,白云区文联建立暨第一次代表大会于10月29日在区政府召开,各级领导和近百名文艺界代表出席,共同见证白云区这一文化盛事。大会聘请王亚光、李长江(挂职区委副书记)为顾问,选举区委宣传部部长周贵发为主席(兼),徐柏林为常务副主席。

徐柏林接过王亚光手中的接力棒,将《白云文艺》更名为《白云文学》,开启了新的篇章。他在稿件内容、栏目设置、编排形式等方面进行了改革创新,强化刊物的文学性,写好人文故事,聚焦社会热点,发出时代最强音,编辑工作更加规范,全方位提高了杂志质量。《白云文学》每年出版二、三期,每出一期,徐柏林都要到市文化局报刊管理处办理刊物准印证。

为了培养农村文艺创作者,徐柏林带领区文学艺术协会副主席王正贤等同志,在村寨村委会支持下建立文艺创作基地,开辟文艺创作活动室。他们定期去基地讲课,开展培训及文艺活动,把青年农民创作的文艺作品展示在学习园地里,其中的优秀作品发表在《白云文学》开辟的专页上,农村群众性文艺创作如火如荼开展起来。

写到这里,一个久远的动人场面闪现在眼前——我还真是对白云区的农村文艺创作活动早有切身体会啊 ! 那是1995年12月8日的这个周末,毛风细雨。已是晚上8点多钟,突然接到同为贵州日报优秀通讯员的郭远飞来电,邀请我前往白云区白云村村委会,参加该村青年联合会的例行周末新闻笔会,已记不起黑更半夜是怎么往返的。将近10点我才到达村委会,院子里寂静无声,二楼的一间窗户灯火通明,笔会正处于高潮。30多位青年文友挤坐在破凳子、木沙发及扶手上,热火朝天地对“十八岁”和“高原小城”2篇文章展开讨论。与会者大部分是白云村和附近厂矿的文学爱好者,还有从贵阳赶去的大中专学生,其中8人参加过贵州日报此前举行的通讯员培训培。而我在培训班与大家交流了采写新闻的体会与感想,当时他们就希望我到白云村去采风,看看村里自办的《云康报》。

通常的新闻笔会是大家一起学习报纸上的文章及新闻写作知识,共同研讨各自带去的作品,互相学习、取长补短。这天的笔会结束后,《云康报》总编辑郭远飞接着召开了编前会,先总结上期报纸编、排、校、发行工作,再从全国各地、各行业的来稿及图片中,择优选编下一期用稿。我看到,创刊于1994年10月1日的这份报纸共4版,于每月20日出版,图文并茂、设计新颖、底纹花边、规范考究。第一期是几个团员青年自费油印的,村领导看到后大加赞赏,决定出资办报,编辑们更加积极展劲,报纸越办越好。

我的这次“突袭”,以“山村笔会”为题配图片,发表在1996年1月5日《贵州日报》上。当年,《云康报》曾受到白云区文联和徐柏林的帮助与支持,现在,识才爱才的魏主编诚望《云康报》一众能人,为《白云文学》添砖加瓦、聚心发力。

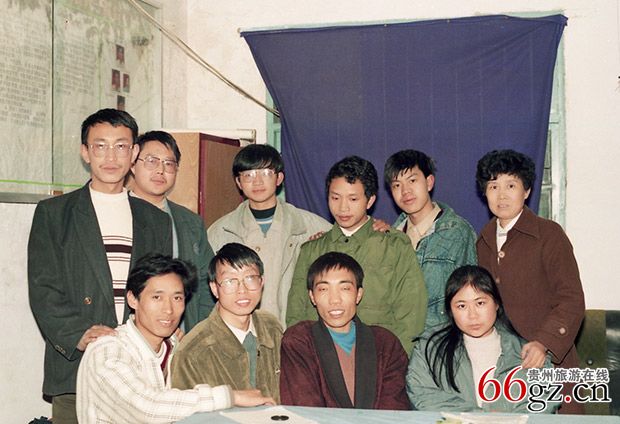

右后一为本文作者

2000年,由白云区文联主持、徐柏林操作,集中23届迎春征联活动中的佳联,编辑出版16开本的《白云历届迎春征联优联集》;举办了《白云文学》全国作者座谈会,省内外的部分作者欢聚一堂,共商文学创作繁荣大计;将历届创作歌曲的60首获奖歌曲及182 优秀歌曲,编辑一部16开本《白云有条银色的河》白云创作歌曲选。白云区文联以出色的工作业绩,多次受到省、市文联的表彰。

徐柏林兢兢业业做好本职工作,在担任两届区文联主要领导期间,共出版《白云文学》56期,他被评为全市文联先进工作者,两次获全省文联先进工作者荣誉,获国际中华文化艺术协会授予的优秀中华文艺家称号。与此同时,他坚持勤奋写作,在省、市报刊发表了大量文学作品,出版长篇小说《山鬼》及散文、告文学集9部,获得市、省、国家级文学奖几十个。其小说《大山风流》获中科院文学所举办的文学大赛二等奖、贵州新长征文艺评奖荣誉奖,短文楹联获武汉《青年月报》征文优秀奖,报告文学《第一个吃螃蟹的人》获人民日报举办的“世纪之光”文学大赛一等奖。他热心培养文学艺术人才,其中多位加入省、市及国家级文艺协会,有的成为省内外颇具影响的专家学者。

徐柏林长期担任白云区政协委员,被区文明委评为精神文明作贡献先进工作者,两次被贵阳市委统战部评为四化作贡献先进工作者。2005年退休后,仍担任白云区作家协会主席, 2019年7月25日,终因积劳成疾与世长辞,享年76岁。可以毫不夸张地说,他为发展白云区的文艺事业,贡献了毕生心血和力量。

无悔坚守的魏红声

《白云文学》现任主编魏红声系河南省临颖县人,现年70岁, 1963年随支援三线建设的父亲由广东韶关到贵州,1970年进贵铝氧化铝厂当工人,并参加宣传队开始文艺创作。他聪慧好学、多才多艺、精专细研,写了不少对口词、三句半、快板、相声、小歌剧并参加演出。文革期间,氧化铝厂未开工投产,他有更多时间投入创作,写作水平日益提高。

1980年春节,魏红声在白云区文化馆组织的对对联活动中获奖,王亚光给他颁发一枚 “白云仙女下凡”书签。之后,他到文化馆找王亚光索取《白云风物与传说》一书时,巧遇志趣相投的徐柏林,从此互相帮助、取长补短,共同走上文学创作之路。这年,魏红声把创作的相声“偏见”,寄给著名相声表演艺术家姜昆,姜大师在百忙中回复一封毛笔信予以赞扬鼓励,并提出3点修改意见,又赠送了《姜昆李文华相声作品选》一书,令他非常感动。

1983年,任职白云区文化馆馆长的王亚光创办《白云》杂志,魏红声、徐柏林同为编委会成员,每周四晚上到文化馆或王亚光家中编稿。虽然每人每次只有5角钱编辑费,但大家风雨无阻、从不缺席,还痴迷地期盼星期四尽快到来。那年代白云区没有公共汽车,魏红声和徐柏林都住在龚家寨,个子高大、风度儒雅的魏红声,常常用自行车搭着徐柏林前往。返程多是推着自行车步行,一路上两人谈创作、谈作品、谈编务,往往深夜才回到家。同年,魏红声被调往贵铝总厂工会宣教部主办《铝城之声报》,接着加入贵州省曲艺家协会、戏剧家协会,他年富力强、刻苦认真、扎扎实实,各项工作都干得出色。他创作热情极为高涨,在省内外报刊杂志发表各类文艺作品和新闻500多万字,获各类文艺奖项60多个。

1984年6月王亚光升任白云区副区长后,经区政府批准成立白云区文学艺术协会,大会选举王亚光为主席,王建国、李博、王正贤为副主席,魏红声和徐柏林为常务理事。同时将《白云》杂志更名为《白云文艺》成立了编辑部,明确李博为主编,王正贤为副主编,魏红声和徐柏林为编辑。王建国同样参加组稿、编稿、联系作者等工作,后来从贵州大学中文系毕业的彭建超,负责协会财务及收稿等事务。魏红声为杂志写稿、组稿、编稿、组织作者参加活动等,成天累并快乐着。1988年,经省总工会、贵州省文联批准,贵阳市工人文化宫和贵阳地区工人文化宫俱乐部协会,授予魏红声“从工人到文学艺术家”称号,并被《金融时报》聘请为通讯员。第二年,著名歌唱家李谷一率中国轻音乐团慰问贵州铝厂,在影剧院举行演出,李谷一演唱了魏红声作词、彭维亮作曲的“请到铝城走一走”,使这首歌在白云区家喻户晓、广泛传唱。

在经济大潮掀起之际,文友们或炒股票或下海经商,王亚光、魏红声和徐柏林3个文学迷“我自巍然不动”,仍然埋头于文学创作,经常写得腰酸背疼、眼睛发直。功夫不负有心人,王亚光的大作《山行》在贵州人民出版社的《中篇小说》刊物上发表,魏红声的作品发表在《花溪》《贵州工人报》上,徐柏林的散文《桑梓念》被编发在《贵州日报》“娄山关”副刊。

1990年,在举办首届创作歌曲声乐大赛期间,节目排练、演岀比赛、后勤服务等繁杂具体,魏红声和徐柏林事必躬亲,每天从早到晚忙到深夜,却不知苦和累。接着,白云区文联出版了李博主编的《感情地带》诗歌集一书, 魏红声所著入编其中。1992年,在中共贵州省委宣传部、省经济委员会、省文学艺术界联合会举办的贵州省“新长征”职工文艺创作评奖活动中,魏红声创作的小品“村外小桥边”获三等奖。

同一年,魏红声入党后,被调到广西《平果铝报》社任副总编,兼平果铝业公司艺术团政委及总编导,加入了广西作家协会、曲艺家协会、戏剧家协会。其诗集《请摘下墨镜》在广西民族出版社出版,以富有情趣还画面感、具有浓烈的现实主义色彩,被称誉“几乎要颠覆诗的定义,读起来犹如电影剧本”。

1996年,魏红声和赵秀富采写的“动人的歌声 不凡的风采——访著名歌唱家蒋大为”一文,发表在5月12日的《中国有色金属报》。1997年是魏红声最辛苦也是最有收获的一年,广西文联团体会员、平果铝业公司职工文学艺术联合会成立,他当选为文联秘书长。在广西曲艺家协会举办的小品相声征文比赛中,他创作的相声“偏见”获创作三等奖,相声“家庭会议”获优秀奖。他与韦晓宇作词的《“绿城”,我为你骄傲》原创歌曲集,由中国文联出版社出版。特别是他遵照平果铝业公司领导“给你2个月时间,回家创作一部全面反映公司创业、发展史的作品”的指示,费尽心思、熬更守夜,在规定时间内创作出5场大型歌舞剧《红土地上崛起的铝城》,并详细写出文学与编导脚本。又与广西歌舞团的专业编剧、导演、舞美、灯光及服装设计师等进行沟通交流,努力提高其艺术性及舞台演出效果。该歌舞剧在西南五省区巡回演出2年之久,轰动一时。《广西文艺报》1998年2月28日,以整版新闻、图文并茂进行宣传报道。这年,魏红声还被中共平果铝业公司委员会评为优秀党务工作者。

2000年,时任广西文联第六届委员、广西戏剧家协会理事的魏红声作为广西作家代表,参加回访港澳作家代表团赴港澳访问。遵照广西壮族自治区总工会与教育厅、科学技术厅、人事厅、劳动厅联合发出《关于印发(广西壮族自治区职工自学成才奖励条例)的通知》精神,经过评审,魏红声荣获当年度广西职工自学成才奖。以上5部门向他颁发了荣誉证书,并出具证明强调,“他通过自学,在某一领域的专业理论知识,已达到大学专科或相当于大学专科以上水平”。

2002年4月,魏红声退休后在南宁打拼7年,又回到离开十年、一直惦记在心的贵阳市白云区,区作家协会增补他为副主席,吴丽霞为副秘书长。他与老朋友徐柏林继续负责作协工作,编辑出版《白云文学》。10多年来,这位著作等身、享誉西南文学界的工人作家,始终活跃在白云区文学工作第一线。他不辞劳苦,写稿、组稿、编辑、出版,骑着自行车发送杂志,始终为文学爱好者坚守着精神文明领域的这块阵地。

骑自行车送杂志

使老人家为难的是,虽然区政府和相关部门大力扶持《白云文学》,但因没有固定经费支撑,常常朝不保夕。他和徐柏林面对窘境,只好拉下颜面奔走呼号、寻求赞助、四处化缘、维系生存,才使这本杂志不定期出版、延续至今。这次出版《白云文学》第61期,也是魏主编在另一位主编、白云区文联副主席孙捷引荐下,于8月13日专程前往修文县六屯镇独山村驼田组,请贵州桃源山泉水厂的伍崇权厂长慷慨资助的。

魏主编说,孙捷是贵州铝厂干部,常年笔耕不辍、硕果累累,诗歌屡见于权威刊物,作品曾获国内外多个奖项。他是中国作家协会会员、贵州作家协会理事,贵州作协特聘他带3位青年诗人学习写作;胆识过人的伍厂长曾在贵州铝厂任车间主任,在邓小平南巡讲话指引下,弃官经商成为民营企业家,办起了百花汽修厂。作为白云区作协的会员,他写过“人生能有几回搏”“恩师送我上大学”“母亲做的油辣椒”等精彩散文,中篇小说《车间主任》的腹稿已经成型。作为白云区乒乓球协会主席,他部分资助乒协开展活动。作为贵州伍氏宗亲联谊会名誉会长,他资助伍氏家族多个子女上大学。“桃源山泉”是他为社会开发的养老产业,旨在将阳明悟道之地修文大山深处的清泉奉献给世人,现又滋养着生命力极强的《白云文学》,让文学精神代代相传、发扬光大,真是功在当代、利在千秋。

在《白云文学》第61期出版之际,恰逢党的二十大召开,真是天意。让我们站在新的起点上,满怀激情望来路,信心百倍向未来。期待广大作者一如既往不吝赐稿,继续以心血和智慧浇灌这株文苑奇葩,为促进文化艺术产业大发展及助力乡村振兴做出新贡献。